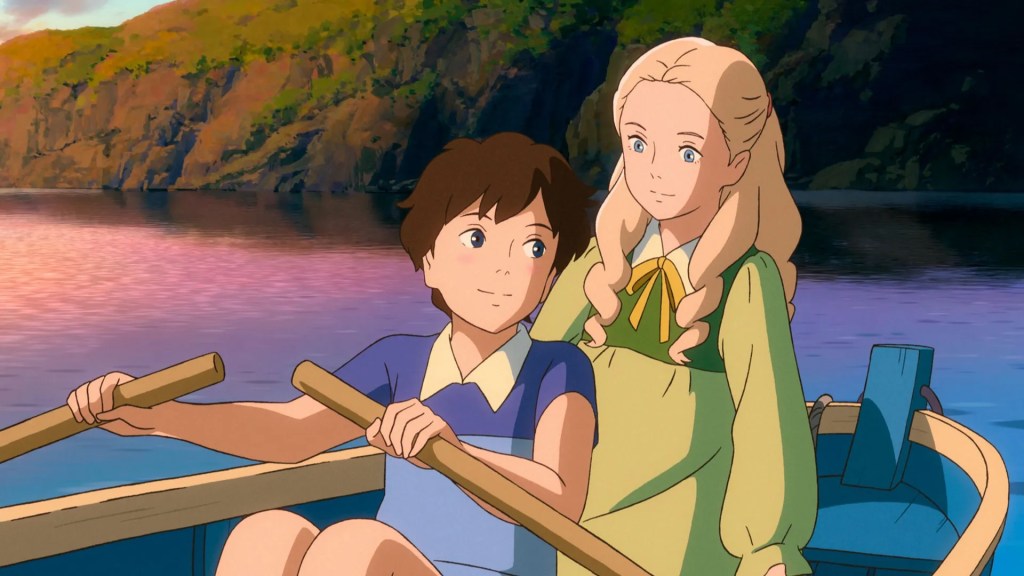

A jovem Umi Matsuzaki vive em uma pensão no alto da Colina Kokuriko. Logo de manhã, ela avista um barco de pesca no canal abaixo, trocando olhares com o também jovem Shun Kazama, tripulante do barco. O destino dos dois está selado, pois se encontram na escola de ensino médio, onde estudam. O introspectivo Shun lidera um grupo de estudantes que habita após as aulas um prédio abandonado, nos arredores da escola, o Quartier Latin. O interior do velho prédio reflete o comportamento dos estudantes: espaços caóticos, repletos de livros, experimentos e outras quinquilharias. Quando a direção da escola anuncia a demolição do prédio, Umi e suas amigas se juntam aos outros estudantes para limpar e lutar pela preservação do Quartier Latin.

Da Colina Kokuriko é a imersão de Goro Miyazaki – o roteiro do filme é escrito por seu pai, Hayo, pela história moderna do Japão. A trama acontece em 1963, às vésperas das Olimpíadas de Tóquio, quando diversas construções estavam sendo demolidas para dar lugar a espaços modernos, simbolizando a nova Tóquio das Olímpiadas.

A singela história de amor entre Umi e Shun traz belíssimas cenas movidas simplesmente ao olhar, aos gestos sutis, ao espaço cênico dos prédios da escola, da pensão onde a jovem mora, do mar. O conflito entre o velho que precisa ceder seu lugar ao novo é abordado de forma bela e poética nas nuances do relacionamento entre os dois estudantes. Eles tentam manter aquilo que é mais importante: a necessidade perene de lutar pela conservação da beleza, seja de que tempo for.

Da Colina Kokuriko (Japão, 2011), de Goro Miyazaki.